兵法在春秋末期以后才大量出现是怎么回事,之前没有的原因是什么

世界上最早的军事著作指的是《孙子兵法》被誉为“兵学圣典,中国古代军事文化遗产中的璀璨瑰宝这本书是春秋时祖籍齐国乐安的吴国将军孙武写的。

其实在当时不止孙武一人出过兵书,还有《孙膑兵法》、《吴子》、《六韬》等,多为在战国时期诞生。那这些兵法书籍怎么都是在春秋末期以后才大量出现的?

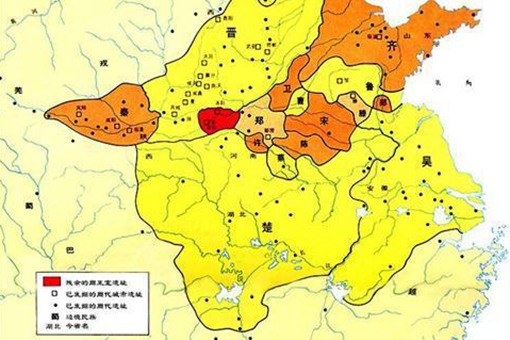

实际上也这也和当时的环境有关,春秋中前期各诸侯国战争不断,积累完一轮经验以后,必然会在一个时期内爆发出诸多和兵法有关的理论知识。

虽说周初姜太公曾编撰过兵书,但并不可考证,如《六韬》等多系后世伪托。我国可以明确成书年代的兵法理论著作,则诞生於春秋末期。而进入战国时期,兵法理论著作则更如雨后春笋、层出不穷。那么,为何春秋中期之前,诞生不了成熟的兵法理论著作呢?

其实,这是由战争的规模与性质决定的。春秋时期之前,战争规模较小,多为讨伐型的战争。在今人看来,简直如同儿戏一般。

如宋襄公在泓水之战中,所坚持那样,“君子不重伤,不禽(通“擒”)二毛(不俘虏头发花白的人)。古之为军也,不以阻碍也...不鼓不成列”。这在今人看来是蠢笨,而在当时却是仁义之表率。

再看鲁庄公时期的“曹刿论战”,鲁国胜利的诀窍也很简单,利用“一鼓作气”,“彼竭我盈”的士气而击败了齐军。其实,这在当时来说,是利用了一次“犯规”战术而击败了齐军。

“擂鼓出击、鸣金收兵”是当时约定俗成的军令,按当时的战争礼仪,但一方擂鼓,另一方也该擂鼓应和。如此,双方的军队便可冲阵厮杀。

而齐人擂了三次鼓,鲁人都没有应和,即是鲁人耍了齐人三次,在齐人被耍得精疲力竭之时,才得以击败齐军。

这样的战争方式,没有什么技巧可言,曹刿也说道:“夫战,勇气也”。在此期间的战争,还不盛行诡诈,治军与治国一样,都崇尚以“正”。

直到孙武的《孙子兵法》,才公开言道,“兵者,诡道也”,治军与治国的理论,才开始分开。故而,春秋中期之前,诞生不了成熟的兵法著作也就不足为奇了。

到了春秋末期,战争变得激烈,旧的战争礼仪越来越不合时宜,便有了《司马法》、《孙子兵法》等兵书的诞生。而进入了战国时期,战争变得更加残酷与激烈。而经历的战争多了,自然就比较容易提炼出更加成熟与完善的兵法理论。

可以看出孙武的《孙子兵法》虽是我国最有名的一部兵法理论,但由于孙武的实战经验较少,故而《孙子兵法》就比较宏观,而很少涉及微观的军事指导。

而战国时期的兵法,却详实得多,如《吴起兵法》、《孙膑兵法》、《六韬》、《三略》等等。

这并非孙武的境界更高,而是春秋时期的战争较少,很难做出精炼的经验总结。

像德国冯·克劳塞维茨的《战争论》,就更加微观细化。

宏观的战争理论,固然对一个人的军事素养的提升大有裨益,但缺少实战的话,即便对《孙子兵法》倒背如流,到了战场上也是“抓瞎”。

而微观的军事理论指导,对缺乏实战的将领来说,却更直接受用。

孙武的《孙子兵法》过於宏观,即是受制於时代。

孙武之前出不了成熟的兵法著作和时代有很大关系。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们,如若转载,请注明出处:http://www.seelishi.com/info/h9a2lokg.html