郑和下西洋历史上是怎么回事?

明成祖夺得皇位后,有一件事总使他心里不安稳,那就是皇宫大火扑灭之后,没有到建文帝的尸体。为了把这件事查个水落石出,他派出心腹大臣去各地秘访建文帝的下落,但是这件事不好公开宣布,就借口说是求神问仙。

后来,明成祖又想,建文帝会不会跑到海外去呢?于是,他就决定派一支队伍,出使国外。他想到跟随他多年的宦官郑和,是最合适的人选。

郑和(1371年~1433年),本姓马,小字三保。明初,郑和入宫做宦官,因靖难立战功,赐姓郑名和,人称“三保太监”。

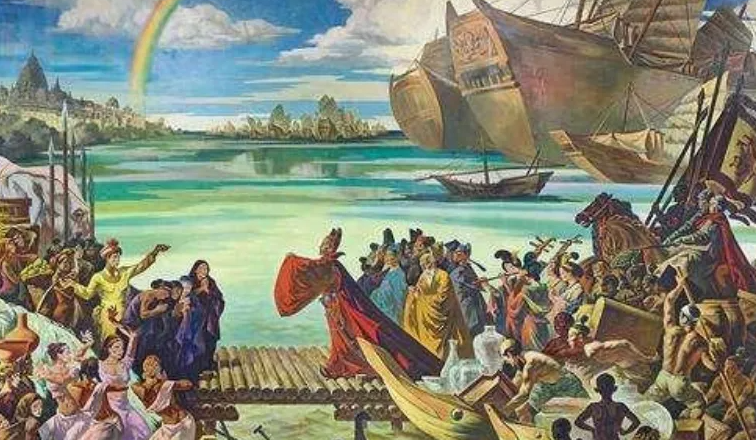

1405年6月,明成祖正式派郑和为使者,带一支船队出使“西洋”。那时候,人们叫的“西洋”,指的是我国南海以西的海和沿海各地。

郑和带的船队,一共有2.78万多人,除了兵士和水手外,还有技术人员、翻译、医生等。他们驾驶62艘大船,从苏州刘家河(今江苏太仓浏河)出发,经过福建沿海,浩浩荡荡,扬帆南下。

郑和第一次出海,到了占城(在今越南南方)、爪哇、旧港(在今印度尼西亚苏门答腊岛东南岸)、苏门答腊、满剌加、古里、锡兰等国家。他每到一个国家,先把明成祖的信递交国王,并且把带去的礼物送给他们。许多国家见郑和带了那么大的船队,而且态度友好,都热情地接待他。

郑和这一次出使,一直到第三年九月才回来。西洋各国国王见郑和回国,也都派了使者带着礼物跟着他一起回访。各国的使者见了明成祖,送上大批珍贵的礼物。明成祖见郑和把出使的任务完成得很出色,高兴得合不拢嘴。

后来,明成祖觉得没有必要再去寻找建文帝了,但是出使海外的事,既能提高中国的威望,又能促进与各国的贸易往来,有很多好处。

此后,郑和又进行了6次出海航行:

从1407年9月~1409年7月,1409年10月~1411年7月,1413年11月~1415年7月,1417年5月~1419年8月,1421年1月~1422年8月,1430年6月~1433年7月。郑和出海7次,先后一共到过印度洋沿岸30多个国家。

前三次的出行,郑和最远都只到达古里。

他们在东南亚及南亚一带活动,打通航道,建立贸易中转站。后面几次主要进行商品贸易,郑和航队给所经国家带去大量中国的瓷器、铜器、丝绸、锦绮和茶叶,同时带回来许多亚洲国家的特产,像胡椒、象牙、宝石、药材、香料和珍禽异兽等,大大促进了中国与亚洲各国的经济交流。每到一处,郑和都派人了解当地风俗习惯,宣扬中华文明。

第四次出海到达非洲东海岸的麻林国时,麻林国遣使随贡,献上麒麟、天马、神鹿等吉祥珍兽,给京城带来了轰动。

成祖龙颜大悦,认为异邦进贡麒麟是国势鼎盛、尧舜再世的征象。

在第七次即将航行出使时,成祖驾崩,仁宗即位,下令停止下西洋。宣宗即位后,看见因下西洋活动的停止,海外诸国来朝日益减少,就决定再次遣使下西洋。

这时郑和已年近60,又踏上了最后一次下西洋的航程。1433年农历三月船到古里时,郑和因积劳成疾而病逝,王景弘代郑和率船队于七月抵达南京,结束了伟大的航程。

郑和七下西洋,时间持续29年,行踪遍及亚非10多个国家,最南到达爪哇,西北到波斯湾和红海,最西侧非洲东海岸,是历史上空前的壮举,其时间之早,规模之大,都是后来的哥伦布和麦哲伦所不及的。

郑和下西洋,增加了中国与南洋各地联系,传播了中华文明,影响十分深远。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们,如若转载,请注明出处:http://www.seelishi.com/info/9jm3mh1i.html